El pasado viernes los ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea acordaron dictar sanciones en relación con Bielorrusia. Las medidas a adoptar tendrán un carácter exclusivamente personal, es decir que se confeccionará la lista negra de turno, con funcionarios bielorrusos. Como señaló al respecto el canciller polaco Jacek Czaputowicz , esta decisión fue tomada para que “las sanciones no dañen a la gente común”.

Reconocemos el humanismo delas autoridades europeas pero es imposible no señalar la extrañeza de lo que ocurre.

La propia naturaleza de las sanciones contiene en sí misma una trampa. Cuando las restricciones están dirigidas exclusivamente contra altas personalidades, no son efectivas por cuanto de ninguna manera reducen el respaldo social a la dirección en el interior del país e incluso le juegan a favor. Si se trata de asestar un golpe real, sacarle el sustento bajo los pies del contrincante, es necesario adoptar restricciones reales, en primer lugar económicas, que inevitablemente serán dolorosas para las amplias masas, siempre calculando que ellas se separarán de sus líderes.

Por anteriores acontecimientos es bien sabido que Occidente nunca se detiene ante las posibles dificultades de la “gente común”. En esto se convencieron por experiencia propia en 2014-2015 los ciudadanos de Rusia, cuando las sanciones dictadas contra el país causaron pérdidas a la economía nacional y al bolsillo de la mayor parte dela sociedad.

En cambio aquí apareció un confortable caso de contribuir a la caída del “último dictador de Europa” en tanto que por ambos lados del Atlántico se arreglan con formales movimientos corporales. Más exactamente, Polonia y los países bálticos se quieren lanzar al combate pero las influyentes potencias de Occidente asombran con su moderación.

No, se hacen todas las declaraciones necesarias, los embajadores de la UE consagraron el gesto ritual y colocaron flores en el lugar donde murió un manifestante en Minsk. Pero esto es todo. En comparación con los acontecimientos de Euromaidan (la revuelta ucraniana de 2013-2014, cuyo centro fue la Plaza Maidan, en Kíev, HK), cuando Occidente abiertamente y en el nivel más elevado fue la fuerza motriz del golpe de estado, la reacción europea y norteamericana a los acontecimientos en Bielorrusia aparece bastante pálida.

Ninguno de los líderes del mundo occidental exigió de Alexandr Lukashenko su inmediata renuncia, entregando el poder al pueblo sublevado. Es más, ni Trump, ni Merkel, ni Makron, ni Johnson han hecho hasta ahora más que algunas observaciones personales. El que la canciller alemana condenó la violencia sobre los manifestantes se supo a través del representante del gobierno alemán. La actividad pública del presidente de Francia en este tema se limitó a una conversación telefónica con Vladímir Putin y a un tweet. De los EE.UU. sólo resuella el secretario de Estado, quien también evita las promesas de resueltas acciones.

¿Pero por qué?

Alexandr Lukashenko hace más de dos décadas que es un hueso en la garganta de Occidente (aunque en los últimos años el trato hacia él se tornó cálido: los intentos del líder bielorruso de arreglar las relaciones dieron resultado). Sin hablar ya de que la república es el único aliado de Rusia en la dirección occidental.

Perecería que ahora es el tiempo justo para unir esfuerzos y asestar un resuelto golpe común sobre este autócrata aferrado al sillón presidencial, destruyéndolo y arrastrar a la república a la zona de influencia occidental.

La causa principal que explica por qué esto no ocurre se encuentra en la frase “unir esfuerzos”.

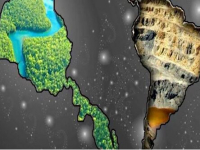

En principio esto es imposible por cuanto el Occidente colectivo no existe más. A propósito, el provocador que condujo a su destrucción e inició el reformateo de todo el sistema político mundial fueron los acontecimientos de la década pasada en torno a Ucrania.

En lugar de un Occidente unido ahora existen influyentes potencias cuyas relaciones entre sí se complican a ojos vistas. Y cuando se trata de la formación de un frente único contra algún país “incorrecto”, todo se torna bastante poco sencillo. Ahora precisamente los EE.UU. hacen esfuerzos titánicos para obligar a Europa a la presión conjunta sobre China. El proceso va muy apretado. Antes de esto, un par de años atrás, el objetivo principal de los norteamericanos era Irán. Tampoco resultó demasiado bien.

La dura confrontación con Rusia, propiamente fue la última vez que el mundo occidental con unívoco entusiasmo y inclaudicable seguridad en su rápido triunfo alzó el espantapájaros de la presión unificada, incluso contra los intereses nacionales de determinados países. El resultado es conocido: Rusia regresó su estatus de gran potencia y la restaurada cooperación con los estados occidentales fue otra manzana de la discordia entre ellos. De tal manera, en esta situación de profundas contradicciones entre EE.UU. y Europa, entre la Europa continental y Gran Bretaña, así como dentro de la UE y de los propios EE.UU. en el intento de lograr aunque sea un magro consenso sobre cuestiones realmente estratégicas de la gran geopolítica (China o Rusia), Bielorrusia para Occidente aparece como un tema demasiado insignificante y al mismo tiempo bastante peligroso.

La sociedad bielorrusa no es la ucraniana. No son tantos los partidarios del curso pro europeísta y tampoco tiene lugar un encarnizado enfrentamiento civil.

La situación se profundiza porque el sistema socio-económico de Bielorrusia en mucho está estructurado por el modelo soviético y ya se enfrentó con una aguda crisis por cuanto la república no puede sostenerlo y todo este tiempo él existió sólo gracias al respaldo de parte de Rusia. En adelante espera la privatización, el paso de la economía a los rieles de la eficiencia económica, el recorte de la esfera social y todos los encantos de la época de la acumulación primitiva del capital.

Para la sociedad bielorrusa son grandes las chances de experimentar por primera vez el shock que sufrió el espacio post-soviético en los 90, un shock que la república entonces pudo evitar gracias a Alexandr Lukashenko. Se sobreentiende que este es un proceso extremadamente doloroso, que garantiza un muy rápido derrumbe de los ratings de cualquier poder. Si él resulta vinculado con un personero de Occidente, esto garantiza el abrupto fortalecimiento de los ánimos pro-rusos en Bielorrusia, con las correspondientes transformaciones políticas.

Pero además es imposible para Occidente no tener en cuenta el factor de la propia Rusia. Tanto más que a diferencia de los acontecimientos de Euromaidan, esta vez Moscú conserva una imperturbable tranquilidad y una fría reserva. Semejante conducta cumplida por el Kremlin asusta incluso más que las duras declaraciones y las expresiones de disposición a resueltas acciones. Como resultado de ello las potencias occidentales, carcomidas por las contradicciones y con gran dificultad conservando el lenguaje común en cuestiones bastante más importantes de la política mundial, no están demasiado dispuestas a meterse activamente en los sucesos bielorrusos: las chances de victoria no son evidentes, los beneficios potenciales son dudosos y en cambio están garantizados serios problemas y pérdidas con cualquier desenlace.

El canciller ruso Serguéi Lavrov subrayó hoy que “en Moscú están convencidos de que los bielorrusos no acudirán al llamado de los partidarios de la destructiva lógica ‘o están con Rusia o están con Europa’”. Lavrov advirtió la preocupación rusa “ante el intento de utilizar las dificultades internas con las que se enfrenta ahora Bielorrusia, el pueblo y el gobierno bielorrusos, para inmiscuirse en estos hechos, en estos procesos, desde fuera. No simplemente inmiscuirse, sino con el objetivo de imponer a los bielorrusos el orden que los jugadores foráneos consideran beneficiosos para sí”.