A los reclamos por obras hídricas que nunca se hicieron o nunca se terminaron (las llamadas medidas estructurales o «duras», según detalla la ingeniera ambiental Cecilia Mijich) se sumó el debate sobre la necesidad de mejorar las herramientas «blandas», como los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre jurisdicciones e instituciones.

Dos factores, uno global y otro de orden local, agravan el panorama: la crisis climática planetaria, que hace que estos eventos extraordinarios sean cada vez más frecuentes e intensos, y el negacionismo climático y científico del Gobierno nacional, que está destruyendo actores clave como el sistema de ciencia y tecnología nacional y desfinanciando el Servicio Meteorológico, uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo. «Es clave que el Estado le otorgue importancia a este tema y trabaje con los profesionales más capaces y formados», asegura Mijich, exsecretaria de Ambiente de Rosario.

Cambiar la mirada

A la hora de repensar lo ocurrido, un primer punto aparece como importante: ¿se trata de desastres puramente naturales, o tiene que ver con lo hecho (y lo no hecho) por los humanos? Sergio Federovisky, biólogo y exviceministro nacional de Ambiente, dice que un primer problema es considerar como sinónimos al desastre y al evento físico o meteorológico: «Un evento físico es un fenómeno de la naturaleza, como la lluvia, el terremoto o el huracán. Pero los eventos meteorológicos no necesariamente son o se convierten en desastres. El desastre es una situación social, no física, no meteorológica, no climática».

Entonces: ¿Cuándo llega el desastre? ¿Cuándo una lluvia excepcional se convierte en un drama social? Para el experto, la magnitud de un desastre está definida por la vulnerabilidad de la población sobre la cual impacta ese evento. «Lo que pasó en Bahía no es un desastre natural. Es el resultado de un proceso político, social, económico y ambiental que detonó por un evento de la naturaleza. Esto es crucial a la hora de abordar estos problemas, porque si lo pensamos solo desde lo físico sobreviene el fatalismo, y eso impide trabajar sobre la reducción de la vulnerabilidad y la gestión del riesgo».

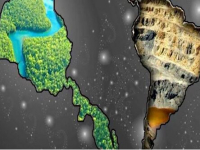

Un escenario marcado por la crisis climática

El cambio climático influye en la severidad de eventos extremos, como la lluvia del pasado 7 de marzo en la ciudad del sur bonaerense. Los últimos datos disponibles por parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicados el 19 de marzo, explican que 2024 fue el año más caluroso de la historia. En tanto, los diez años más calurosos jamás registrados se han producido entre 2015 y 2024. La lluvia que cayó sobre Bahía también tiene que ver con esto: ya existe un primer estudio científico sobre las condiciones meteorológicas que provocaron la catástrofe. «Interpretamos las inundaciones de marzo de 2025 en Argentina como un evento impulsado por condiciones meteorológicas excepcionales cuyas características pueden atribuirse principalmente al cambio climático de origen humano», dice el trabajo.

Federovisky insiste: el cambio climático introduce como novedad la persistencia y la mayor recurrencia de eventos extremos. «Si la vulnerabilidad es creciente y los eventos son cada vez más extremos, estamos frente a una situación de altísimo riesgo». Si a todo eso se suma un Gobierno nacional negacionista, el problema se multiplica. La negación del cambio climático no queda solo en la retórica: además de palabras, hay decisiones políticas que están desmantelando desde el día uno la institucionalidad ambiental argentina.

Adaptar las ciudades, un camino para recorrer

La urgencia que plantea el calentamiento del planeta impone una acción concreta de adaptación en los territorios, con las ciudades como foco: el problema es global, pero los efectos se sienten de manera local. Para Federovisky, en Argentina «no estamos preparando nuestras ciudades porque impera la lógica del fatalismo desde el Estado, el “yo no puedo hacer nada”». Ante este escenario, solo se trabaja en el momento de la emergencia, algo que es imprescindible pero que no sirve a la hora de reducir o mitigar los impactos de eventos cada vez más severos.

El cambio climático existe, así como las estrategias para hacerle frente e intentar reducir al máximo sus impactos sobre las poblaciones locales. Para eso hace falta voluntad política, planificación a mediano y largo plazo, compromiso social y financiamiento: todos los elementos que, en la Argentina libertaria, quedan cada vez más lejos.