En la mesita de noche de

la suite 1162 del hotel Walford Astoria descansa entreabierta

la novela Captain Macklin. Publicada en 1902, relata las aventuras

de un joven cadete de West Point y un veterano militar francés que, tras acabar

en Honduras, inician una revolución que los llevará hasta la presidencia del

país. La historia, más allá de la entretenida acción de la novela, puede que no

sea demasiado transcendente; sin embargo, en las manos adecuadas, puede

resultar tremendamente inspiradora.

Jon Hay, que además de

secretario de Estado de los EE. UU. es un gran lector, es consciente de esto y

en su último encuentro con Philippe Bunau-Varilla ha procurado entregarle un

ejemplar de la novela al francés. ¿Por qué no fingir ser esos dos grandes

aventureros de Captain MacKlin? Al fin y al cabo, ellos también

llevan varios meses intentando crear un nuevo país en Centroamérica. Si en la

novela MacKlin y el general Laguerre tenían Honduras, ellos tendrán Panamá.

No obstante, retrocedamos un

poco. Como todas las buenas historias, esta debe ser contada desde el

principio.

La opción panameña: una

lucha de lobistas y accionistas franceses

Ya desde mediados del siglo

XIX, distintos empresarios habían soñado con la idea de construir un canal en

Panamá. Proyectos ingleses, rusos o alemanes habían llegado a estar sobre la

mesa, aunque no sería hasta 1878 cuando el francés Lucien Napoleón

Bonaparte Wyse obtuvo la concesión exclusiva para la ejecución y explotación

del canal por Colombia. Desde Bogotá, por fin se designaba a alguien para

emprender tan magna tarea. Wyse tenía todo el respaldo legal del Gobierno;

ahora solo necesitaba reunir los fondos para costear el proyecto.

La legalidad dejaba paso a

la publicidad, y en este punto Ferdinand de Lesseps representaría el papel a la

perfección. El ingeniero parisino ya era mundialmente conocido por haber

dirigido las obras del canal de Suez. De

Lesseps, más allá de los conocimientos técnicos, podía darle al proyecto la

notoriedad necesaria. Como él mismo aclararía, estaba a punto de acometerse la

empresa humana más ambiciosa jamás llevada a cabo. Con tales titulares, en poco

tiempo el canal tendría el apoyo del Gobierno galo y, lo que es más importante,

el aval de más de 100.000 franceses, que habían comprado bonos estatales para

financiar la obra.

La Compañía Universal del

Canal Interoceánico, constituida para la ocasión, ya estaba totalmente

operativa, y en enero de 1882 miles de obreros iniciaron la construcción. Se

volaron montañas, se cavaron cientos de metros y, sobre todo, no se escatimó

esfuerzo humano alguno. De Lesseps podía estar orgulloso de sus empleados,

aunque estos acabaron por no poder decir lo mismo de su ingeniero jefe. El

francés cometió muchísimos errores; por ejemplo, insistió en realizar el

proyecto al nivel del mar, subestimando completamente el escarpado terreno

panameño, y se negó a tener en cuenta las notables diferencias entre los áridos

desiertos de Suez y la húmeda y pantanosa tierra centroamericana.

Los obreros podían cavar y

cavar, pero pasados tres años solo habían logrado construir lo que para aquel

entonces era el agujero más caro del mundo. Finalmente, temiendo el ya futuro

desastre, la directiva de la Compañía Universal decidió sustituir a De

Lesseps por el también mundialmente conocido Gustave Eiffel. El padre de la

famosa torre, consciente de la suerte de su predecesor, resolvió rediseñar la

mayor parte de los planos anteriores. La introducción del actual sistema de

esclusas sería una de las grandes aportaciones de Eiffel. El recién llegado

pronto logró demostrar por qué era considerado uno de los mejores ingenieros de

Europa; los errores técnicos del proyecto, en su mayor parte, fueron

solventados.

A pesar de la pericia de

Eiffel, a estas alturas ni todos los genios de la ingeniería mundial hubieran

logrado salvar el canal. Enfermedades como la tuberculosis o la fiebre amarilla

habían debilitado sobremanera a la mano de obra y llegado a causar cientos de

muertes entre los trabajadores. Además —y este fue sin duda el hecho clave que

acabó de hundir todo el proyecto—, un espectacular robo de fondos por parte de

altos cargos de la compañía dejó sin apenas capital al canal. Tal fue la

cantidad sustraída que para 1889 ya era imposible ocultar el escándalo y no

quedó más remedio que detener las obras. La empresa humana más ambiciosa jamás

llevada a cabo había concluido y en su lugar miles de franceses debían asumir

las pérdidas de la costosa aventura.

Ferdinand de Lesseps ya no

sería nunca más un héroe nacional y acabaría, tras un largo juicio, condenado

junto a su hijo. El affaire

Panama pasó a formar parte de la Historia nacional francesa e

incluso en el vocabulario popular la expresión “Quel Panama!” pasó a significar

“¡Qué lío!”.

La Compañía Universal del

Canal Interoceánico estaba totalmente arruinada. El desánimo era más que

palpable en el lujoso edificio de la compañía y solo algunos accionistas, como

Bunau-Varilla, confiaban aún en poder salvar el dinero invertido. Al fin y al

cabo, el único activo de valor que todavía manejaban desde París era la

concesión legal de construcción que Wyse había logrado arrancar al Gobierno colombiano.

Sin ella, ningún otro país podría iniciar la construcción, y en Francia tenían

muy claro que ellos no eran los únicos interesados en unir ambos océanos.

Ya desde 1880, los

estadounidenses habían mostrado una especial preocupación sobre la posibilidad

de que los franceses construyeran el canal. Como bien resumiría el

presidente Rutherford

Birchard Hayes, su interés comercial era superior al de todos los demás

países, ya que EE. UU. tenía “el derecho y el deber de afirmar y mantener su

autoridad de intervención sobre cualquier canal interoceánico que cruce el

istmo”. Hayes no podía haber sido más claro y nadie dudaba que en Washington

estarían dispuestos a negociar.

El principal problema de los

franceses no era, pues, de interés, sino de tiempo; de nuevo, volvían a jugar

contrarreloj. Algunos senadores estadounidenses llevaban ya cierto tiempo

abogando por la construcción

de un canal interoceánico en Nicaragua. Tras el fracaso de la tentativa

gala, la opinión pública norteamericana casi había descartado otras opciones y

parecía que el proyecto podía ser aprobado en cualquier momento. Si los Bunau-Varilla

querían recuperar los millones invertidos, tenían que moverse y tenían que

hacerlo rápido. Sin embargo, ¿cómo influir desde Francia en una decisión tan

importante para el Gobierno estadounidenses?

Quizá la mejor idea sería

dejar actuar a los que saben, y no había un mejor lobista en los Estados Unidos

que el abogado neoyorquino William

Nelson Cromwell. A partir de entonces, el destino del canal estaría en sus

manos, y el abogado no tardó mucho en reunirse con el presidente McKinley.

Cromwell quería hacerse notar en la Casa Blanca, aunque la verdadera guerra se

libraría fuera de ella.

Por un lado, tenía que

conseguir aislar al senador por Alabama John Tyler Morgan, de lejos el

principal valedor en Washington de la opción nicaragüense. La guerra entre

ambos llenó la prensa de comentarios y titulares y, aunque ambos jugaban sucio,

con el tiempo quedó claro que Cromwell pagaba más y mejor. El abogado usó

favores pasados, prometió generosas donaciones y, sobre todo, sobornó a todo

aquel que se dejara. Cromwell sabía cómo funcionaban las cosas en Washington;

no era casualidad que el hombre más poderoso del Partido Republicano fuera

coloquialmente conocido como senador Mark Dollar Hanna.

En esta guerra abierta,

parecía que Colombia y Nicaragua no tenían nada que decir. Era un negocio entre

franceses y estadounidenses, y para que esto siguiera siendo así el 11 de

noviembre de 1901 Bunau-Varilla llegaba a Nueva York. El francés tenía claro

que su labor sería decisiva en la elección de Colombia, aunque quizá no podía

haber elegido un peor momento para presentarse en los Estados Unidos.

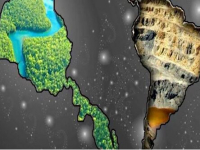

La doctrina Monroe ha calado en los Estados Unidos y en 1903 no era raro encontrar referencias al Gobierno estadounidense como la policía de toda América. Fuente: American Imperialism

A pesar de todos los

esfuerzos de Cromwell y Bunau-Varilla, el 10 de diciembre de 1901 Washington y

Managua suscribían un tratado formal para la construcción del canal en

Nicaragua. Parecía que finalmente los accionistas de la Compañía Universal

perderían todo lo invertido y Colombia se quedaría sin su canal. Ya solo un milagro

podría salvar el proyecto, y este llegó bajo el nombre de Theodore Roosevelt.

Al recién nombrado presidente, que había llegado al cargo tras el asesinato

de McKinley a manos de un anarquista unos meses antes, no había nada

que le gustara más que ser centro de las discusiones. Como solían bromear sus

compañeros, Roosevelt intentaba ser la novia de todas las bodas y el cadáver de

todos los funerales. El nuevo presidente se había encontrado con el cargo de

manera inesperada y ahora estaba decidido a hacer historia.

Para empezar, Roosevelt no iba a dejar que una decisión tan importante como la construcción de un canal interoceánico llevara el sello de otro. Esta sería su gran obra y, solo para eclipsar a los Morgan y compañía, el canal se levantaría en Panamá. Con la suerte de cara, Cromwell y Bunau-Varilla solo tuvieron que facilitar las maniobras del presidente. Finalmente, el 29 de junio de 1902 el Senado ratificaría la decisión presidencial de comprar la concesión francesa por 40 millones de dólares. Tras el traspaso, los accionistas franceses salvarían lo invertido. Además, Cromwell y un pequeño grupo de grandes inversores —J. P. Morgan, Levi Morton, Isaac Seligman…— ganarían una buena suma de dinero. Estos, bien aconsejados por el abogado neoyorquino, se habían dedicado a comprar acciones de la Compañía Universal; ahora solo les quedaba repartirse los dividendos de la abultada venta al Gobierno estadounidense.

Unir los océanos, dividir

Colombia

Una vez resuelto el dónde,

había que negociar el cómo, es decir, aclarar bajo qué condiciones construiría

Estados Unidos un canal interoceánico en la provincia de Panamá. Para ello, Roosevelt

y Hay, secretario de Estado del presidente, confiaron de nuevo en el saber

hacer de Cromwell. El abogado ya conocía todos los pormenores de la operación

y, tras las disputas con los partidarios de la opción nicaragüense, había

quedado claro que era un hombre al que convenía tener cerca. Tan solo unos días

más tarde, ya se había reunido con el embajador colombiano en Washington, José

Vicente Concha.

Los encuentros entre ambos

personajes no podían resultar más pintorescos. Concha no tenía casi ninguna

experiencia en asuntos internacionales y, además, como

su propio Gobierno reconocía, era bastante propenso a la “excitación

nerviosa”. Por otro lado, Cromwell era un negociador despiadado, dispuesto en

este caso a sacar el máximo provecho de la débil posición colombiana. Era un

secreto a voces que el país latinoamericano necesitaba con urgencia la ayuda

económica y militar de Estados Unidos para poner fin a su cruenta

guerra civil. No resulta extraño que el presidente Marroquín, jefe del

Gobierno colombiano, acabara dando el visto bueno a una de las propuestas

estadounidenses.

Así, el 16 de septiembre de

1902 el USS Cincinnati desembarcó con más de 200 marines en la provincia de

Panamá. A los dos meses, las tropas liberales, que luchaban contra el Gobierno

conservador de Bogotá, ya habían sido totalmente derrotadas. En Washington, la

prensa daba por seguro el acuerdo con Colombia, y el 22 de enero de 1903 un

exultante presidente Roosevelt anunciaba la firma del tratado Hay-Herrán —Concha

había sido sustituido unos meses antes por Tomás Herrán—.

Si los franceses habían

recibido 40 millones de dólares, los colombianos tendrían diez y una renta

anual de 250.000 dólares. Parecía que al final todos habían logrado ponerse de

acuerdo. Sin embargo, el presidente Marroquín tenía otros planes. Es difícil precisar

en este punto si el anciano conservador colombiano actuó cegado por la codicia

o simplemente nunca entendió el poder del adversario que tenía enfrente. Sea

como fuere, lo cierto es que Marroquín acabó cometiendo el mayor error de su

larga carrera política.

Desde Bogotá se retrasó todo

lo posible la ratificación del tratado. Ahora Colombia exigía más dinero,

aunque Cromwell y Hay habían dejado muy claro que no se pagaría ni un centavo

más. A partir de aquí, guiados por Cromwell y Bunau-Varilla, el Gobierno

estadounidense simplemente exploró otros cursos de acción. En la Casa Blanca

conocían desde hacía tiempo la enorme simpatía que el tratado despertaba entre

la burguesía panameña. En la pequeña provincia, el canal parecía de lejos la

mejor apuesta para dejar atrás la larga crisis económica que azotaba la región.

Quizá ahora solo había que pensar a lo grande: si los colombianos no estaban

dispuesto a ratificar el tratado, serían los panameños quienes lo harían.

Primero había que encontrar

un par de héroes para la futura nación, figuras que pudieran hacer a la vez de

padres fundadores y miembros del futuro Gobierno panameño. Finalmente, los

elegidos fueron José

Agustín Arango y Manuel

Amador Guerrero, miembros de la reducida burguesía local panameña y

relacionados con la Panama Rail Road Company, empresa casualmente

gestionada por Cromwell.

Con los héroes convencidos

de la operación, solo faltaba buscar una fecha concreta para su heroicidad; en

este punto, no se pudo ser más pragmático. En Estados Unidos nadie quería que

el suceso recibiera demasiada atención; mejor que ningún inquieto periodista

sintiera la tentación de investigar los vínculos de la nueva república con la

Casa Blanca. Para triunfar, había que ser discretos, y para ser discretos la

revolución tendría que ser el 3 de noviembre. Con unas elecciones legislativas

el día siguiente, ningún periódico prestaría demasiada atención a una revuelta

en Panamá.

Por último, solo era

necesario reunir un poco de dinero —100.000 dólares bastarían para sobornar a

los soldados colombianos presentes en Panamá— y diseñar una bonita bandera para

la nueva república, tarea que asumió gustosa la mujer de Bunau-Varilla.

Con todo dispuesto, el 3 de

noviembre de 1903 se produjo la “espontánea revolución” y los panameños

pudieron proclamar la independencia de Colombia. Cualquier movimiento desde

Bogotá era ya totalmente inútil: cuando las tropas colombianas trataron de

llegar a la región, un par de buques de guerra estadounidenses impidieron

cualquier opción de desembarco.

Los Arango, Amador y

compañía estaban pletóricos: habían hecho historia. No obstante, no tardaron

demasiado en aprender una valiosa lección: Estados Unidos no regala nada. Tan

solo 15 días después de la independencia, en Nueva York ya se había firmado el

nuevo tratado Hay-Bunau-Varilla.

En líneas generales, el

texto convertía a Panamá en un apéndice de Washington. Los estadounidenses

obtenían a perpetuidad la completa soberanía de las diez millas a ambos lados

del canal. Además, se reservaban la opción de intervenir en los asuntos

internos de la nueva república ante cualquier alteración del orden público. Por

si todo esto fuera poco, todas estas disposiciones fueron incluidas en la

Constitución panameña de 1904. No es de extrañar que un satisfecho Roosevelt

llegara a asegurar que él había tomado el istmo. Los panameños tardarían casi

un siglo en expulsarle.

Autobiografía: Descubriendo al general, Graham Greene, 1984