Publicado el 18 dic. 2018 | Opinión

Hace unos días El País de Madrid publicó una noticia con un título convocante: “Dos monjas roban medio millón de dólares para jugárselo en Las Vegas”. El dinero provenía de matrículas, donaciones y cuotas de un colegio católico, pero la crónica aclaró, tranquilizadoramente, que “la arquidiósesis de Los Ángeles no presentará cargos porque ambas se han arrepentido del desfalco y su orden ha prometido restituir el dinero”.

El sucedido hizo evocar un raro episodio ocurrido en territorio de la arquidiócesis de Montevideo hace más de medio siglo y protagonizado entonces por quienes parecieron ser pares de las mencionadas por el diario español.

El hecho tuvo inicio a la una y cinco minutos de la tarde del lunes 20 de mayo de 1963, cuando dos monjas ingresaron a la sucursal del Banco La Caja Obrera ubicada en Rondeau 1637, junto a la “diagonal Agraciada” de la capital uruguaya, más cerca del Centro que de la Aguada. A esa hora en aquella jornada fresca y lluviosa no había clientes en el local. Ellas fueron las primeras. Vestían hábitos sencillos con túnicas grises, un velo negro que les cubría la cabeza y debajo del velo una toca –una pieza de tela ceñida al rostro- de color blanco. Una era alta y delgada y la otra gordita y retacona.

El sitio tenía una amplia vidriera que daba a la calle, un salón relativamente grande, un largo mostrador detrás del cual se apostaban los empleados, a un lado de éste el despacho del gerente y detrás una puerta que comunicaba al baño y a una pequeña cocina improvisada. En el momento en que entraban las hermanitas de caridad, en el banco iniciaban sus diarias tareas el gerente, un jefe de sección, un cajero, dos auxiliares y un portero.

Siete minutos después de ingresar, las monjas abandonaron el local llevando consigo un botín de $ 406.485, producto del asalto a mano armada que acababan de cometer. Adentro quedaron otros 118.000 pesos guardados en una caja auxiliar que las devotas no advirtieron. Un testigo, que se cruzó con ellas cuando abandonaban el lugar, declararía después a un periodista que le habían llamado la atención porque ”iban muertas de la risa”.

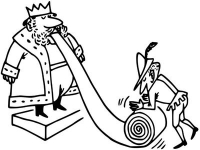

Un instante antes, cuando las beatíficas posaron sus sandalias por primera vez en el salón, el gerente imaginó que llegaban para solicitar una colaboración económica –y no estaba del todo errado- y le indicó a un empleado que las despachara diciéndoles que él no se encontraba presente. No fue necesario. Las monjitas empuñaron cada una un revolver, al parecer calibre 38 y, con rapidez, la retacona se dirigió hacia quienes estaban detrás del mostrador y la más alta al despacho del gerente. “Tranquilos -dijo la monja petisa, revelando una inesperada voz de hombre- nada les pasará si se quedan quietos”. Apuntándolos, llevó a todos a la cocina, el único lugar del banco que no contaba con alarma, y les advirtió que no salieran porque si lo hacían les arrojaría “una molotov”.

La “monja flaca”, mientras tanto, obligó al gerente tacaño a abrir la caja fuerte para retirar de allí todos los billetes que guardaba. Luego lo condujo a la cocina y lo encerró con los demás.

La limpia operación pudo haber insumido menos de los siete minutos que demandó, pero el gerente estaba nervioso y demoró y, además, no se encontró la llave de la puerta de la cocina y los asaltantes –ya que al parecer de varones disfrazados se trataba- tuvieron que buscar una cuerda para asegurarla.

La operación también estuvo a punto de verse frustrada o, al menos, de complicarse, por la curiosidad de una jovencita que integraba un grupo de liceales que caminaba por la avenida Agraciada y se cruzó con la pareja de delincuentes cuando éstos se dirigían al banco. Los estudiantes advirtieron algo extraño en su manera de caminar y comentaron que podría tratarse de hombres extrañamente camuflados con aquellos hábitos. La muchachita, quizás ganada por una temprana vocación detectivesca, resolvió separarse de sus compañeros y seguir los pasos del dúo para averiguar adonde se dirigian y al verlos entrar a la sucursal bancaria no pudo menos que sospechar que aquellos tipos iban a asaltarla.

Corrió entonces hasta una farmacia vecina, relató lo que había visto y pidió que llamaran a la policía. Clientes y farmacéutico la escucharon escépticos y supusieron que fantaseaba; miraron al otro lado de la calle y no vieron nada raro pero igualmente, después de intercambiar algunas pocas ideas, resolvieron hacer el llamado. Con la misión cumplida, la esforzada investigadora regresó a la carrera a la puerta del banco pero sólo para ver como los sospechosos se alejaban, cruzaban la avenida caminando con rapidez entre los automóviles y se introducían al parecer en un bar de la vereda de enfrente.

En realidad, por una puerta vecina a aquel comercio se habían metido al edificio de Agraciada 1640. Sin detenerse pasaron junto al ascensor y treparon corriendo las escaleras, atravesaron un pasillo, volvieron a bajar y salieron por el portón de un garage que daba a la calle Galicia. Ni señales suyas quedaban cuando llegó la policía.

Allí se perdieron inapelablemente las huellas de las “monjitas” y su botín y, en el siguiente Carnaval, el episodio fue previsiblemente incluido en los cuplés de muchas murgas. La historia, a la que se le fueron agregando algunos festones novelescos, quedó en la memoria colectiva de los uruguayos por algún tiempo, hasta que comenzó a deshilacharse mansamente.

Es posible que hoy también estas monjas hayan sido perdonadas, así como lo fueron aquellas otras, las ludópatas de la arquidiócesis de Los Ángeles. Amén.

* Periodista uruguayo de larga y prestigiosa trayectoria