Consigna revolucionaria

El advenimiento de la democracia se asocia con un momento histórico revolucionario, la revolución francesa. Una de las consignas más famosas de esa revolución hecha por la clase burguesa es “libertad, igualdad y fraternidad”. Esa compleja oración de orden (la consigna) nos explica que la libertad no puede caminar sola, sino que debe ir necesariamente acompañada por otras dos virtudes que la contemplan, la complementan y la contienen: la igualdad y la fraternidad. La primera nombra un ideal ético-político según el cual lxs integrantes de una comunidad deben ser tratadxs de la misma manera y la otra alude al vínculo de reciprocidad afectiva y de confianza estrecha que nos confirma en nuestra condición humana. En la Argentina signada por el sello libertariano, la libertad ha sido extirpada del tejido común que construye con estas otras dos virtudes. Esa amputación implica una “libertad” que cultiva el antiigualitarismo y un radical egoísmo. Pero indica también otra cosa: la reducción de la democracia, que significa un antagonismo radical al poder del demos, del pueblo. Si se manifiesta en algún lugar es en el campo popular, que cuando se organiza a través de sus fuerzas políticas emancipatorias, expresa su potencia en el Estado. El poder de gobierno entonces reduce la democracia y la mercantiliza, pues la organiza alrededor de una idea frívola de libertad: la de mercado. También Atilio Boron ha identificado esta reducción y habla del gobierno libertario como un proyecto que debilita “la vitalidad de nuestra democracia, lo cual hace que la Argentina actual solo pueda ser rigurosamente conceptualizada como una semidemocracia […]. Tal como una vez lo recordara el expresidente de Brasil, Fernando H. Cardoso, para referirse a las vicisitudes de la democracia en América Latina, situaciones como las que acabamos de describir ‘impregnan con un olor de farsa’ al régimen democrático”[1].

En cuanto a la libertad, una reflexión destacable acerca de esta antigua virtud, la encontramos en El problema del trabajo. Feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo, un libro de Kathi Weeks. Allí la autora enfatiza que la libertad es una práctica y no una posesión, un proceso más que una meta. “La libertad aparece como un fenómeno de dos caras. Por un lado, se describe como una práctica antidisciplinaria, es decir, […] como ‘una lucha permanente contra aquello que de otro modo se hará por nosotros’. Pero hay más, la libertad también es una práctica creativa, […] una práctica colectiva de construcción de mundo y […] como un deseo de ‘participar en moldear las condiciones y términos de vida’, un ansia ‘de generar un futuro en el que estemos juntos en lugar de estar a la deriva o sobrevivir’. La libertad, por lo tanto, depende más de la acción colectiva que de la voluntad individual y esto es lo que la hace política. Aunque la libertad es, por esta razón, una práctica relacional, no es un juego de suma cero en el que cuanta más tiene alguien menos puede disfrutar el resto. La libertad considerada como una cuestión de autodeterminación individual o autosoberanía se reduce a un fenómeno solipsista. Más bien, como una práctica de construcción de mundo, la libertad es un esfuerzo social y, por lo tanto, necesariamente político. Es, como diría Marx, una capacidad de la especie más que una capacidad individual o, como sostiene Zerilli basándose en una formulación arendtiana, la libertad requiere pluralidad. Así, provocadoramente Arendt declara: ‘si los hombres desean ser libres, precisamente deben renunciar a la soberanía’. La libertad en este sentido no demanda la ausencia de poder, sino su democratización” (Traficantes de sueños: Madrid, 2020, pp. 43-44).

De aquí desciende que el poder de gobierno presenta la libertad en su vertiente solipsista y la entiende, entonces, de manera antipolítica. Separar la idea de libertad de las de igualdad y fraternidad significa desconocerla en tanto práctica relacional y, por ende, colectiva. Lo relacional implica responsabilidad para con lxs demás. Y libertad y responsabilidad son los dos fundamentos del liberalismo. Descalabrarlos quiere decir negar una de las dimensiones identitarias del poder de gobierno: “soy liberal libertario”. Pues no, no lo es: miente. Además, el presidente choca con el liberalismo económico que dice profesar, pues la libre iniciativa es sustituida por la dirección estatal de la economía (aunque solo gradual y no completa). Comprimir la libertad y separarla de las otras dos virtudes pone en acto una política de aversión a la democracia y la elaboración de una ideología antidemocrática. El poder de gobierno condena y afecta la democracia porque -con todas sus limitaciones- esta tiene la pretensión de encaminar una sociedad de desiguales -un ideal ético del capitalismo- hacia una sociedad de iguales. El libertarianismo es un poder que trabaja intensamente para erosionar la concepción social, quiero decir, la condición comunitaria de una sociedad. Con esa erosión permanente enfatiza la primacía del individualismo por sobre la solidaridad (de clase), del mecanicismo por sobre el organicismo, de la cantidad por sobre la calidad, de la acumulación por sobre lo necesario para la reproducción de la existencia y del sentido atomizante por sobre el comunitario. Desde ya, cada cual puede ampliar absolutamente esta pequeña serie de ejemplos. En este sentido, el fascismo expande una concepción deformante de la historia y la memoria. El poder de gobierno está transformando una sociedad como la argentina, con la cordialidad en el horizonte de sus deseos, en una “sociedad de la libertad”. Esto debe ser entendido como “libre de comunidad” o, al revés, como “sociedad del exceso” en el sentido de “exceso de libertad (de mercado)”. Para expresarlo a la manera de los hexágonos de la ley de etiquetado frontal.

El poder de gobierno nos está exponiendo a un momento muy agudo de crítica antidemocrática. Esta salta a la vista a través del antiigualitarismo que practica. El antiigualitarismo es la negación de la igualación democrática y el énfasis del principio aristocrático. La prohibición de la lengua inclusiva en las dependencias estatales es prueba de ese antiigualitarismo. La sacralización de la propiedad privada es otra prueba, pues resulta en la privación de la propiedad para las grandes mayorías. El antiigualitarismo se expresa a través de la ofensiva contra el campo popular. Esa ofensiva afecta a lxs integrantes -mujeres y hombres- de ese campo y se puede seguir como un hilo rojo. El fascismo es un poder capaz de todos los oficios persecutorios dirigidos contra el campo popular. De todos, incluyendo los más desagradables, que activa según la ocasión. Tiene la capacidad de infiltrarse en el campo de la emancipación para que ésta se arroje contra sí misma. El campo popular es una idea habitada por mujeres y hombres de carne y hueso. Afectar el campo popular significa afectar esos seres de carne y hueso, extirparlxs de esa configuración social para que el poder de ese campo sea fragilizado y tienda a la desaparición. El fascismo hace y hará de todo para romper el campo nacional y popular, para que deje de desempeñar un papel en la política, para que no se oiga hablar de él, para que los acontecimientos de la historia lo arrollen.

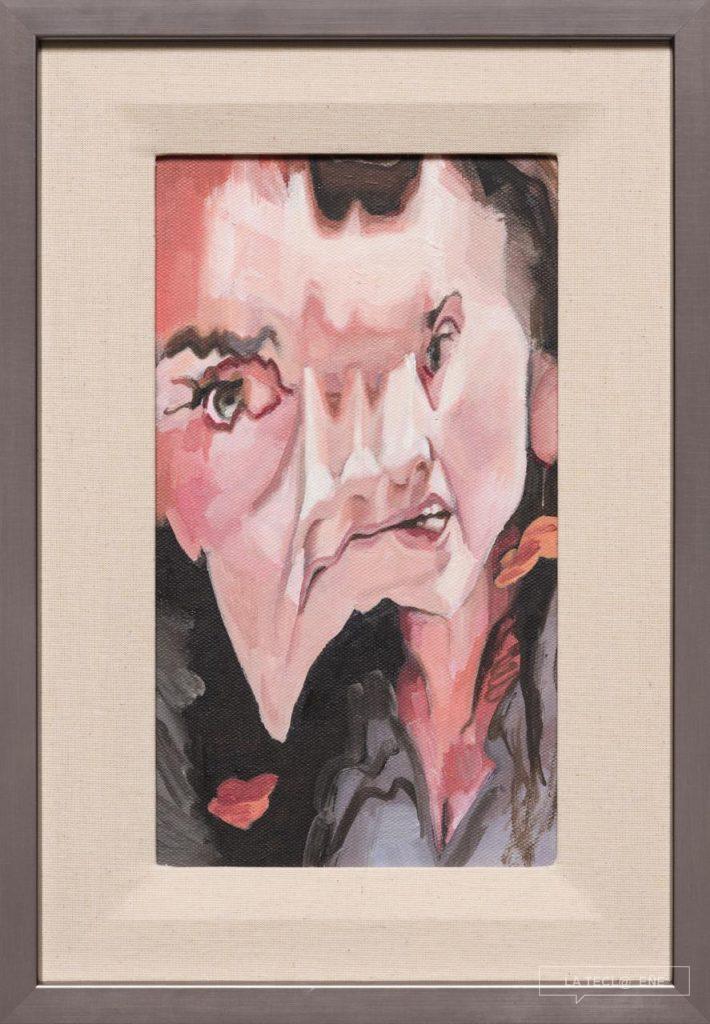

Laura Ojeda Bär, «Karina Elizabeth Milei». Foto de @artedoc

Fascismo silencioso

También el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reconoció la ofensiva contra la democracia a la que aludo. Lo hizo durante el Tedeum celebrado en la catedral el 9 de julio. La Argentina “aún hoy sufre las cadenas de diversas esclavitudes […] Tantos hermanos paralizados hace años en su esperanza, tantos atravesados por el hambre, la soledad, y una justicia largamente esperada; tantos argentinos tendidos sobre una manta en el frío de las veredas de las grandes ciudades del país; tantos postrados a consecuencia de la falta de solidaridad y el egoísmo”. Entonces, el poder de gobierno está organizando una libre sociedad de desiguales antifraternales. El contrafrente de la homilía de García Cueva lo encontramos en las consideraciones humanistas del secretario de Seguridad, Diego Kravetz: “dijo que lxs cartonerxs y las personas en situación de calle son distintxs al resto de lxs ciudadanxs y además expresó estar en desacuerdo con darle un plato de comida a quienes hoy se encuentra en la total indigencia”[2].

Otra dimensión de la crítica antidemocrática se especifica a través de los atropellos contra la justicia social. El ataque a la justicia social tiene el sentido de expandir y naturalizar la idea de la aceptación pasiva de la injusticia. Esto quiere decir que la plebe de todos los tiempos -y del nuestro también- debe permanecer fuera de la dimensión de la historia. La crítica a la justicia social se transforma, así, en una crítica al igualitarismo. Esa crítica, junto con la naturalización de la pobreza – “La condición natural del hombre fue la pobreza”[3]– evidencian los valores que encarna el presidente. Son valores antidemocráticos a través de los que se critica la ética democrática entendida como una ética materialista de un poder que se sostiene sobre los bienes materiales, el bienestar, la redistribución de la riqueza. La ética democrática y la promesa de bienestar para las mayorías están sintetizadas en el choripán de la Plaza de Mayo y en los carritos de comida que aparecen cada vez que grandes multitudes se congregan en el acto popular.

En la retórica del presidente se sintetizan los valores antidemocráticos o reaccionarios en los que se cifran nostalgias aristocráticas -“la gran Argentina del siglo XIX”; “yo estoy sentado acá [Milei indicando el sillón de Rivadavia] para hacer Argentina grande nuevamente”- expresadas a través de resentimientos pequeñoburgueses de un desclasado. “Esta polémica contra la democracia está acompañada continuamente del lamento sobre la decadencia de los valores del espíritu, de las virtudes heroicas, que eran propias de otra época” (N. Bobbio, Ensayos sobre el Fascismo, UNQ, 2008, p. 56).

El antidemocratismo político de ellos se expresa también en su antiparlamentarismo. Esta oración no debe ser leída de manera literal – “puesto que no cerraron el Congreso y dado que tienen legisladores” no se está ante tal fenómeno- ni metafórica -a la manera de “lo consideran un poder secundario”- sino en su justa dimensión, que aparece si consideramos la ley Bases. Una de sus fibras está constituida por las facultades delegadas, superpoderes reconcentrados en la figura del presidente y que fragilizan el poder legislativo. El libertarianismo es antiparlamentarista porque el Parlamento concentra un poder que se sostiene sobre el principio de que las mayorías también tienen el derecho de gobernar, en cambio el poder de gobierno expresa el principio opuesto, que solo las minorías deben tener el privilegio de hacerlo. La bandera del achicamiento del Estado que agitan sintetiza ese principio. Otro rasgo que confirma el antiparlamentarismo y por ende el antidemocratismo de la Libertad Avanza está en el rol marginal que tendrá el Congreso respecto de la nueva SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)[4]. La reforma de ese organismo debilita el control del Congreso y el titular de ese nuevo-viejo organismo ya no necesita contar con el acuerdo del Senado para manejar esa institución.

Filosofía de la historia

La corriente antidemocrática que encarna el poder de gobierno inaugura una nueva filosofía de la historia que contrapone al mito del progreso, la redistribución de la riqueza y la justicia social un mito propio de la restauración. Este aparece en la evocación de la superioridad biológica de la nación. La “gran Argentina” es uno de los términos clave de la lengua del presidente. Esa clave habla de la dirección de la historia en retroceso: en vez de encaminarla de lo bueno (o, en todo caso, lo razonable: la justicia social y la redistribución de la riqueza) a algo mejor, se la fuerza en la dirección contraria: hacia una regresión, hacia la matriz oligárquica, que expresa una Argentina señorial: buena para algunos que son pocos, autopercibidos superiores. Este principio expresa también la idea de que debe haber superiores e inferiores, exceso desorbitado en una clase y vidas miserables en la otra. Y que solo los primeros pueden dirigir una sociedad, tanto en la clave espiritual como política. Aquí vemos el principio aristocrático señorial. En los términos de las clases sociales, “igualitarismo” quiere decir negar y desorganizar la autoridad de las clases “superiores”. El poder revolucionario postula y práctica ese tipo de igualitarismo. “Una variante de esta filosofía de la historia en retroceso es el racismo: la democracia, con su furia niveladora, con su confusión del bajo y del alto, con sus supersticiones internacionalistas, favorece el avance de los inferiores y amenaza con llevar a la ruina a […] los dominadores” (Bobbio, p, 55). En otro orden de cosas, racismo y elitismo tienden al antiigualitarismo, resorte central de todo antidemocratismo.